|

Николаус |

|

|

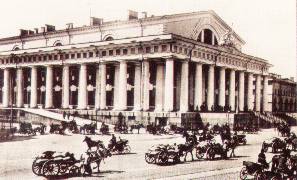

Петербургская биржа 1805-1810 г.г. |

|

|

Билет внутреннего

|

ИМЕЮТ ДДИНЫЕ КОРНИ.

ЧЕМ ГЛУБЖЕ ИХ ПОСТИГАЕМ,

ТЕМ ТВЕРЖЕ СТОИМ,

ВЫШЕ ПОДНИМАЕМСЯ,

ДАЛЬШЕ ВИДИМ.

История банковского дела государства Российского тесно связана с Санкт-Петербургом. Именно здесь появились первые отечественные банки. Вплоть до середины XIX века они были по преимуществу казенного происхождения, так как со времен Петра I повелась на Руси традиция перенимать у Европы разные новшества, придавая им государственный облик.

От Монетной конторы

до Государственного банка

В 1733 году, в царствование императрицы Анны Иоанновны, была основана

Монетная контора - первое банковское заведение империи. Спустя чуть более

20 лет по указу Елизаветы Петровны появились еще два государственных банка

- Банк для дворянства и Банк для поправления при Санкт-Петербургском порте

коммерции. Чуть позже (в 1758) для кредитования придворной знати и привилегированных

заводчиков был учрежден Медный банк, назначение которого состояло в том,

чтобы способствовать введению в обращение медной монеты. Он выдавал ссуды

медной монетой при условии их возврата на 75% серебром.

Однако казенный характер банка отнюдь не служил гарантией от злоупо треблений. Через 4 года новая императрица Екатерина II, ознакомившись с деятельностью Медного банка, пришла к выводу, что трехмиллионный капитал почти весь роздан заводчикам, "кои, умножая заводских крестьян работы, платили им беспорядочно, либо вовсе ничего, проматывая из казны взятые деньги в столицах". Вследствие этого по велению государыни банк был ликвидирован.

В 1769 году Екатерина Великая учредила в Петербурге и Москве первые эмиссионные банки для выпуска бумажных денег (ассигнаций).

Начало банковской архитектуры в Петербурге ознаменовалось возведением первого банковского здания в России (1783-1790), построенного по проекту приглашенного из Италии архитектора Джакомо Кваренги. Банковский мостик, перекинутый через Екатерининский канал, с 1826 года украшают символические чугунные грифоны, бережно "охраняя" здание банка. После реформ 1860-х годов здесь разместился Государственный банк России, который оставался вплоть до революции своеобразным символом финансового могущества империи: в его подвалах хранился золотой запас страны. Сейчас в этом здании находится финансовый институт.

В классической мифологии грифоны - фантастические животное с телом лбва, головой, краями и когтями орла. В своих золотых гнездах они хранят несметные сокровища. Считалось, что грифона символизируют уверенное в себе, но при этом бдителбное, проницательное могущество, соединение ума и силы.

Частные банки -

детище экспортеров и иностранцев

В России зарождение частного банкирского промысла, как и на Западе, было тесно связано с развитием торговли, особенно внешней. Со времени Петра I в стране стали действовать купцы-банкиры, почти исключительно европейцы по происхождению. Они совмещали предоставление ссуд, переводные и обменные операции с внешнеторговыми. Русское купечество в тот период еще не созрело для крупных финансовых сделок и занималось в основном обслуживанием внутреннего товарооборота и содействием иностранным торговцам в их эскпортно-импортных операциях с Россией. Усилению позиций иностранцев в банкирском деле способствовало правительство, которое со времен Екатерины II стало прибегать к внешним займам, используя посреднические услуги западноевропейских банкиров. Павел I в 1798 году создал даже особую Контору придворных банкиров, удостоив ее членов (в основном петербургских финансистов иностранного происхождения) баронского титула. Контора официально просуществовала до 1811 года и занималась заграничными расчетами по правительственным поручениям. Позже приближенным ко двору купцам

Династия Штиглицев

Главные функции придворных банкиров состояли в обеспечении международных финансовых связей и рас четов по заграничным займам. Институт придворных банкиров сохранялся до середины XIX века, и наиболее яркими финансовыми деятелями той эпохи были выходцы из Германии банкиры Штиглицы. Одному из представителей этой финансовой династии суждено было стать первым управляющим Государственного банка России.

В конце XVIII века в Россию приехал Николаус (Николай Иванович) Штиглиц (1772-1820), уроженец города Арользен в княжестве Вальдек. Он имел торговую контору в Одессе, брал крупные казенные подряды и занимался винными откупами. На рубеже веков Николаус перебрался в Петербург, где основал собственный торговый дом.

Во время Отечественной войны с Наполеоном он поставлял продовольствие русской армии и за большие заслуги в этом деле был пожалован императором Александром I дворянским званием. В 1815 году разбогатевший торговец пожертвовал 100 тыс. рублей на учреждение в Одессе Ришельевского лицея. Через два года коммерсант был назначен директором Генеральной комиссии погашения долгов, которая, вопреки названию, занималась прежде всего заключением новых займов за границей, крайне необходимых для стабилизации финансового хозяйства после разорительной войны.

В новейшей истории России политику внешних займов вряд ли можно считать особенно успешной или удачной. В период 1992-1999 годов Россия, взяв на себя обязательства по выплате внешнего долга бывшего СССР, реструктуризировала долг на сумму 91 млрд. долларов, а просроченные процентные платежи были переоформлены в новый долг, на который начисляются проценты. Одновременно российское правительство получило новые займы на сумму 74,3 млрд. долларов и погасило старые на 45,7 млрд. долларов. В конечном счете, общий объем государственного внешнего долга вырос на 83,6 млрд. долларов (с 67,8 млрд. долларов в 1991 году до 151,4 млрд. долларов в 1999-м). Затем внешний долг нашей страны начал потихоньку таять благодаря регулярным выплатам и досрочному погашению Банком России значительной части своих обязательств перед МВФ. Согласно графику платежей, России предстоит выплатить 14,5 млрд. долларов в 2002-м и более 19 млрд. долларов в 2003 году.

По отзыву Е.Ф. Канкрина, министра финансов во времена Александра I и

Николая I, "усердие и труды Николая Штиглица способствовали успешному

ходу наших займов и ускорили достижение цели правительства в одной из

важнейших финансовых операций". После смерти Николая Штиглица его

миллионное состояние, как и негласное положение первого банкира при дворе,

перешло к младшему брату Людвигу.

"Вексель его был так же надежен,

как наличные деньги"

Людвиг Штиглиц (1778-1843) приехал в Россию в 1802 году. Спустя три года Людвиг Иванович, как его стали звать в новой стране обитания, основал в Петербурге банкирский дом "Штиглиц и Ко", а в 1807 году принял "вечное Российской державы подданство". Торговые операции во время войны с Наполеоном и Континентальной блокады принесли ему известность и богатство. К началу 20-х годов Людвиг Штиглиц стал одним из самых влиятельных лиц на Петербургской бирже. Ее новое здание на стрелке Васильевского острова, выстроенное (1805-1810) по проекту французского архитектора Ж. Тома де Томона (ныне Морской музей), стало известной архитектурной достопримечательностью города. По случаю коронации Николая I (1826) "за оказание правительству услуг и усердие к распространению торговли" банкир с семейством был пожалован в баронское достоинство Российской империи, а через 5 лет ему были дарованы диплом и герб.

С именем Людвига Штиглица связано учреждение в 1827 году Первого страхового от огня общества, в котором он до последних дней жизни занимал пост директора. Одной из крупнейших в стране бумагопрядильных фабрик (Невская мануфактура в Петербурге) при активном участии Людвига Штиглица в 1830 году было образовано Общество акционеров для постоянного сообщения между Петербургом и Любеком (первая в России пароходная компания).

В деловой среде авторитет Л. Штиглица был непререкаем. По отзывам современников, вексель его был так же надежен, как наличные деньги, а "слово лучше всякого векселя".

Сегодня сотни организаций по достоинству оценили векселя ЗАО "КБ "Гута Банк". Банк неизменно заботится о росте надежности этого инструмента. Для многих клиентов Банка векселя стали удобным способом размещения временно свободных средств. На них сформировался устойчивый спрос и на вторичном рынке. В течение всего 2001 года крупнейшие операторы внебиржевого вексельного рынка ценных бумаг активно проводили операции с векселями Гута Банка, о чем свидетельствовали постоянные заказы на их приобретение, публикуемые в информационных системах РосБизнесКонсалтинга, Финмаркета, Российской внебиржевой системы. Рост ликвидности векселей Гута Банка привел к росту их стоимости. Доходность этих векселей сегодня практически равна доходности векселей признанного фаворита в этой области - Газпрома. Гута Банк активно участвует и в выпуске облигационных займов, выполняя функции организатора, андеррайтера, платежного агента и агента по исполнению оферт. Общий объем выпусков облигационных займов с участием Гута Банка составляет почти 5 млрд. рублей. Услугами банка при организации займов воспользовались, в частности, такие организации, как ОАО "Московская Городская Телефонная Сеть" и ОАО "Объединенные Машиностроительные Заводы".

С 1830-х годов банкирский дом "Штиглиц и Ко" стал активно участвовать

в организации заграничных займов России, которые заключались через банк

"Гопе и Ко" в Амстердаме и лондонский банкирский дом "Братья

Беринг". Средства от займа 1841 года на сумму 50 млн. рублей были,

в частности, направлены на подготовку строительства железной дороги между

Петербургом и Москвой. Как ведущий российский финансист барон Штиглиц

был удостоен официального звания "придворный банкир".

Банкир поневоле -

доверенное лицо императора

В отличие от отца и дяди в юности Александр не выказывал наклонности

ни к коммерческому поприщу, ни к государственной службе. С 1840 года он

официально состоял членом Мануфактурного совета при Министерстве финансов,

но в течение 20 лет только числился на государственной службе. После смерти

отца наследник долго колебался, закрыть ли фирму или принять в свои руки

семейное банкирское дело. Он решился продолжить занятия коммерцией лишь

после того, как ему было передано "мило

стивое настояние императора Николая I, с сожалением представлявшего себе

возможное прекращение дел столь знаменитого дома". Со временем Александр

Штиглиц даже превзошел отца. По свидетельству современников, он занял

"первенствующее положение в столичном финансовом мире", успешно

реализовав за границей 4 российских государственных займа. Выручка от

них предназначалась на строительство Николаевской железной дороги (между

Петербургом и Москвой).

А.Л. Штиглиц много раз избирался председателем Петербургского Биржевого

комитета (1846-1858). Он стал его первым главой, которого избрало биржевое

купечество, а прежде этот пост по совместительству занимал петербургский

Городской голова.

Штиглица-младшего справедливо считали королем Петербургской биржи и монополистом в области международных расчетов империи. "Имя его пользуется такой же всемирной известностью, как имя Ротшильда, - писали современники о петербургском банкире, - с векселями его, как с чистыми деньгами, можно было объехать всю Европу, побывать в Америке и в Азии". Император Николай I просто осыпал банкира наградами: за успехи в размещении русских займов в Европе ему была преподнесена золотая табакерка с императорским вензелем, украшенная бриллиантами, "за труды и усердие" он был награжден орденами Св. Владимира 3-й степени, Св. Анны 2-й степени, Св. Станислава 1-й степени.

Заслуги Виктора Геращенко, долгие годы возглавлявшего Центральный

банк России, получили высшую неформальную оценку банковского сообщества,

наградившего его прозвищем Геракл. Но и государство не осталось в стороне.

Помимо двух орденов Трудового Красного Знамени, полученных банкиром еще

в советские времена, его вклад в развитие банковского дела в России отмечен

орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени (20.09.2000)

и премией им. Петра Великого "За личный вклад в развитие финансовой

системы Российской Федерации" (17.05.2001).

Другая, не менее известная в банковском сообществе личность - Сергей Егоров,

кавалер двух орденов Почета и ордена Сергия Радонежского. Вместе с Виктором

Тарасовым (Газпромбанк) и Николаем Цветковым (ИБГ "НИКОЙЛ")

он стал в 2001 году лауреатом национальной премии им. Петра Великого в

номинации "За значительный вклад в развитие взаимодействия банковского

и промышленного секторов экономики".

А газета "Известия" сообщила: "22 мая 2002 года в Екатерининском

зале Кремля в торжественной обстановке высокими государственными наградами

были отмечены выдающиеся деятели политики, бизнеса, науки, культуры, спорта.

Единственным банкиром среди награжденных был председатель правления Альфа-банка

Леонард Вид. В. Путин лично вручил ему орден Почета".

С 1842 по 1859 год все внешние займы России были заключены при участии банкирского дома Штиглица, причем самые значительные (по 50 млн. рублей) - в 1854-1855 годах, в период Крымской войны. За пожертвование 300 тыс. рублей серебром на нужды правительства в 1854 году Александр Штиглиц получил чин статского советника, а в 1856 году - действительного статского советника. Поскольку в России в ту эпоху еще не было акционерных коммерческих банков (они возникли позднее, в 1860-1870-х годах), банкирский дом Штиглица являлся и крупнейшим частнобанковским учреждением страны. Многие министры и вельможи николаевской эпохи свои капиталы держали на текущем счету у барона Штиглица. Он был банкиром видных деятелей периода царствования Николая I (князей А.Ф. Орлова и А.С. Меншикова, графа К.В. Нессельроде и др.).

Велико было его влияние на деловую жизнь Петербурга. По воспоминаниям современников, на Петербургской бирже "вексельные курсы котировались, когда туда приходил барон Штиглиц, в его отсутствие котировок не бывало". Биржевые маклеры, будучи в полной зависимости от банкирского дома, "могли предлагать заграничные переводы векселей только тех торговых домов, которые были одобрены Штиглицем, и по тому курсу, который ему угодно было назначить". Только его фирма закупала за границей громадные партии хлопка, продавала европейским клиентам русские сало, лес, пеньку. Прочим торговым домам доставались лишь остатки с "баронского стола".

Кроме банкирского дела и торговли, Штиглиц занимался и созданием новых промышленных предприятий, владел основанными им в Нарве суконной (Товарищество Нарвской суконной мануфактуры) и льнопрядильной фабриками (Товарищество Нарвской льнопрядильной мануфактуры). В 1854-1857 годы он построил на собственные средства Петергофскую железную дорогу с ветвью в Красное Село и из Гатчины в Лугу (Балтийская железная дорога), за что был награжден орденом Св. Станислава 1-й степени.

Апофеозом делового успеха АЛ. Штиглица стало празднование в 1853 году 50-летнего юбилея банкирского дома. По этому случаю была отчеканена памятная золотая медаль с профилями отца и сына Штиглицев. Популярный в Петербурге иллюстрированный журнал "Русский художественный листок" А Тимма даже посвятил специальный номер описанию празднеств (1853, № 6).

Акционерная горячка

Однако вскоре банкира поджидали жестокие испытания. В 1857 году Александр Штиглиц выступил в качестве одного из учредителей и акционеров (приобрел почти 1/4 всех акций) Главного общества российских железных дорог - компании, созданной для постройки железнодорожных линий в России. В числе акционеров компании был сам император Александр II, приобретший 1200 акций Главного общества. Акции выпускались с правительственной гарантией 5%-ного годового дохода, что делало их весьма привлекательными для публики. Россия в этот период вступила в первую в своей истории "акционерную горячку", когда поступавшие в продажу бумаги акционерных компаний мгновенно раскупались желающими выгодно вложить свои средства.

За первые 10 дней подписки были проданы все акции Главного общества, но стремившихся приобрести их было, по меньшей мере, еще столько же.Акции железнодорожной компании стали излюбленной ценной бумагой на Петербургской бирже. Участвовать в биржевых торгах, по воспоминаниям современников, собиралась такая толпа, что "началась теснота, давка, были и такие, которым сделалось дурно, другие были принуждены вылезать в окно, потому что назад протиснуться было решительно невозможно... Министры и другие сановники, чиновники всех рангов бросились играть на бирже, помещики стали продавать свои имения, домовладельцы - дома, купцы побросали торговлю, вкладчики в правительственных банках начали выбирать оттуда вклады, - и все это бросилось в азартную игру на бирже, преимущественно с впервые гарантированными нашим правительством акциями. Тон этой бесшабашной спекуляции давал ежедневно всесильный барон".

Однако в 1858 году под влиянием международного финансового и экономического кризиса в настроении биржи произошел резкий перелом, так как не сбылись надежды на эмиссию акций на европейском денежном рынке. Акции Главного общества стали продаваться по бросовым ценам, через год биржевой курс акций упал на 45% ниже номинала. Обозреватель журнала "Вестник финансов" (официальное издание Министерства финансов) писал по этому поводу: "В Петербурге у богачей нет больше денег, у них есть акции; деньги остались только у бедняков".

Исключительное положение банкирского дома Штиглица вызвало недовольство

в обществе. Распространился слух, что причиной понижения биржевых курсов

стала монополия фирмы на денежном рынке. Главное обществов итоге фактически

обанкротилось, сам банкир приступил к ликвидации дел своего дома и даже

собирался вообще уехать из России. выигрышного займа. 1864

От частного банкира

до управляющего Государственным банком

Но Александр Штиглиц сохранил главное - свое влияние в правительст венных кругах, и по указу Александра II от 10 июня 1860 года он был назначен первым управляющим вновь созданного Государственного банка с годовым жалованьем 3 тыс. рублей и 3 тыс. столовых денег.

В те годы примерно такой же оклад имел профессор университета, правда, столовых Зона он не получал. А это была солидная прибавка. Ведь пуд мяса стоил тогда в столице менее 10 рублей, пара кур - менее 2 рублей, Десяток яиц- 30 копеек. В провинции продукта били раза в полтора дешевле. "Интеллигентские" слои (профессора, врачи, литераторы, "модные" журналисты, артисты и уж тем более адвокаты) были в ту пору людьми достаточно обеспеченными. Их доходы позволяли, как правило, иметь наемную квартиру, прислугу и собственный выезд. А банкир, в том числе и состоящий на государственной службе, мог приобрести престижную и дорогую недвижимость.

С 1897 года русский рубле свободно разменивался на золото (в слитках и золотой монете). Ею курс до начала Первой мировой войны равнялся 0,5 доллара США 2,16 немецкой марки и 2,66 французского франка. Один доллар тех времен эквивалентен приблизительно 30 современным, то есть один золотой рубль в пересчете через доллар по ею современному курсу дороже нынешнею российскою рубля приблизительно в 450 раз.

В 1861 году министром финансов становится М.Х. Рейтерн (тоже выходец из Германии). Вслед за этим позиции Штиглица на Петербургской бирже вновь усилились, так как с Рейтерном его связывали давние дружеские отношения. К тому же банкир уступил почти за бесценок одно из своих имений в Курляндии баронессе Нолькен, родной сестре министра финансов. В этом имении Рейтерн позднее завещал себя похоронить.

Управляющий Государственным банком А. Штиглиц ликвидировал свои частные

дела. Однако в его руках по-прежнему оставались все нити финансового управления

империей. За время управления Государственным банком он провел три внешних

займа, и, по заключению М.Х. Рейтерна, все они увенчались блестящим успехом.

Золотой рубль

не устоял перед неосторожным словом

В 1862 году был осуществлен заем на 15 млн. фунтов стерлингов у Государственный банк. Фотография XIX века лондонских и парижских Ротшильдов. Средства предназначались для резерва при переходе к свободному размену бумажных денег (кредитных билетов) на золотую и серебряную монету.

Рейтерн, однако, совершил роковую для планов Штиглица ошибку.Он публично заявил, что до определенного срока кредитные рубли будут размениваться на золото по одному курсу, а спустя некоторое время по более высокому. Предполагалось, что курс бумажного рубля будет повышаться. Однако спекулянты сразу стали скупать кредитные билеты, рассчитывая предъявлять их к размену позже, когда за них начнут платить золотом дороже. В результате оттока золота из казначейства операция обмена была прекращена, что повлекло за собой кризис на Петербургской бирже. Неосторожное заявление министра финансов стоило его подчиненному государственной карьеры.

С 1864 года Штиглиц фактически отошел от непосредственного управления

Государственным банком, передав эту функцию своему заместителю Е.И. Ламанскому.

Неудаче реформы способствовал также кризис внутреннего положения в империи

(восстание в Польше 1863 года). В итоге намеченный Рейтерном переход к

золотому обращению произошел только 30 лет спустя при С.Ю. Витте.

Банкир в отставке

Выйдя в 1866 году в отставку "по домашним обстоятельствам", Александр Штиглиц по распоряжению министра финансов М.Х. Рейтерна был оставлен в составе членов Комитета финансов - высшего финансового органа империи, отвечая за иностранное отделение Кредитной канцелярии Министерства финансов. Глава финансового ведомства докладывал по этому поводу Александру II, что "по значению имени и личного кредита барона Штиглица в Европе желательно сохранить его в делах заграничного кредита". "В воздаяние усердной и деятельной службы" Александр II пожаловал бывшего главу Госбанка высокой наградой - орденом Св. Владимира 2-й степени.

Банкир в отставке обосновался в своем особняке, фасад которого напоминает

палаццо итальянского Ренессанса. Здание было построено (1859-1862) на

Английской набережной по проекту архитектора А.И. Кракау. Строительство

обошлось в 3,5 млн. рублей. После смерти Штиглица дворец был продан наследниками

великому князю Павлу Александровичу всего за 1,6 млн. рублей. Кроме того,

банкиру принадлежал особняк на Галерной улице, 54. До последних дней Александр

Штиглиц принадлежал к числу самых влиятельных и богатых людей России,

имел свыше 3 млн. рублей годового дохода, несмотря на то, что после отставки

Рейтерна (1878) он совершенно отошел от дел. Три года спустя в воздаяние

прежних заслуг его произвели в чин действительного тайного советника,

а годом позже президент Франции Мак-Магон наградил его орденом Почетного

легиона За заслуги в организации Всемирной выставки в Париже.