Без

исторической памяти народа нет его

самосознания и самоутверждения среди

других наций. Умение хранить и чтить

прошлое - один из признаков культуры.

Село

Юнга

Давным-давно,

на берегу реки шумел большой лес. В эти

давние времена чуваши селились подальше

от глаз русских, в овражных и лесистых

местах. В этот лес, на берег реки Юнга из

Ядрина переселился человек, которого

звали Тополяк. Было у него два сына.

Старшему отец дом построил на правом

берегу реки, с него и началось развитие

деревни Большие Чуваки ( Ман Чавак).

Младшему сыну отец построил дом на

другом берегу, и на этом месте возникла

деревня Малые Чуваки. Звали младшего

сына "Илук", с него произошла

фамилия Илугины, род которых в Юнге

немаленький. Следующими дома построили

"Ятык" (Ядыковы), "Ярхут" (Яргунькины).

Деревню Малые Чуваки иначе называли "Илуккасси"

или "Чоккасси".

У Тополяк были еще две дочери, одна из которых забеременела, не выходя замуж. Отец выселил ее. построив ей отдельный дом. Ругая, называл ее "явал хере" (дочь дьявола). С нее началась деревня Яблоня, по чувашски "Явальня". Сейчас эти деревни входят в село Юнга как отдельные улицы.

Но есть и другая версия происхождения села:

Деревня Юнга получила своё имя от названия реки. Её первые жители поселились в местности Олох. С течением времени росло население, культурная площадь вокруг селения Олох становилось тесной, не удовлетворяющей потребностей в земле. Поэтому из года в год пашня наращивалась за счёт кустарников и леса путём их расчистки. Тогда существовал традиционный порядок: «Из того лесу, кто где у своей деревни расчистит, тут живёт и пашет и сено косит». Так, жители Олох: Човак, Кобас, Яболь выбрали себе в разных местах участок, удобный для расчистки от пашни, и выделились на эти участки. Со временем вокруг этих участков образовались дочерние селения Човак – каси, Кобас – каси, Ябольной (Яболь – имя, ой – поле), а материнская деревня Олох стала Мунъял Олох. «Мунъял» в чувашской топонимике означает «главная деревня». Во время первой генеральной ревизии 1719-1722 г. г. деревня, включает все дочерние селения, называлась Юнга и входила в Ядринскую волость, Ядринского уезда, Алатырской провинции, Нижегородского наместничества.

В 1780-1781 г.г. в Среднем Поволжье была проведена административно-территориальная реформа. Была учреждена новая губерния – Симбирская, преобразована Казанская губерния, были изменены границы прежних уездов, созданы новые уезды. В Казанской губернии был образован новый уезд – Козьмодемьянский, куда из Ядринского уезда перешла деревня Юнга и образовала новую волость, наименованную Юнго – Ядринской. Юнго – Ядринская волость просуществовала до реформы П.Д.Кисилёва 1839 года по управлению государственными крестянами. В 1839 году губерния была разделена на 12 округов. В округе, куда вошли Цивильский, Чебоксарский, Ядринский, Тетюшский, Козьмедемьянский уезды, вместо 52 волостей было создано 36 более крупных и вместо 359 сельских обществ – 154. В Козьмодемьянском уезде была ликвидирована Юнго – Ядринская волость и деревня Юнга – Ядрина вошла в Янымовское сельское общество Татарской волости.

Деревня

Юнгапоси

Название

деревни "Юнгапоси" объясняется

простым переводом с чувашского слова "Юнкапус"

( Юнка и пус - исток (начало) реки Юнга). В

деревне Юнгапоси 28 ноября 1821 года в семье

некрещенных чуваш рода Яндуш родился

Спиридон Михайлович Михайлов. Его предки

были отмечены в истории как активные

участники военных походов Ивана

Грозного и Петра 1. Восьми лет Спиридон

был отдан на воспитание и обучение в

город Козьмодемьянск к знакомому купцу Т.Ф.Михееву.

В 1834-1842 годах он работает помощником

писаря в волостных правлениях и писцом у

чиновников земской полиции. В 1842 году его

утвердили штатным переводчиком

чувашского языка в Козьмодемьянском

земском суде. В деятельности С.М.Михайлова-Яндуша большое место занимает его

исследовательская работа по истории и

этогнрафии чуваш, марийцев и русских. В

исторических документах он опубликовал

документы ХУ1-ХУ111 веков по истории

родного края. Его перу принадлежат труды

по истории некоторых населенных пунктов.

Спиридон Михайлович был не только первым

чувашским историком, этнографом,

писателем, но и первым просветителем. За

плодотворную научно-исследовательскую и

литературно-публицистическую

деятельность С.М.Михайлов-Яндуш

награждается серебряной медалью.

Скончался он скоропостижно 27 января 1861

года в г.Козьмодемьянске от паралича.Имя

Спиридона Михайлова-Яндуша увековечано

в названиях улиц г.Козьмодемьянски, г.Чебоксары,

деревни Юнгапоси. его имя носит

Юнгинская средняя общеобразовательная

школа.

суде. В деятельности С.М.Михайлова-Яндуша большое место занимает его

исследовательская работа по истории и

этогнрафии чуваш, марийцев и русских. В

исторических документах он опубликовал

документы ХУ1-ХУ111 веков по истории

родного края. Его перу принадлежат труды

по истории некоторых населенных пунктов.

Спиридон Михайлович был не только первым

чувашским историком, этнографом,

писателем, но и первым просветителем. За

плодотворную научно-исследовательскую и

литературно-публицистическую

деятельность С.М.Михайлов-Яндуш

награждается серебряной медалью.

Скончался он скоропостижно 27 января 1861

года в г.Козьмодемьянске от паралича.Имя

Спиридона Михайлова-Яндуша увековечано

в названиях улиц г.Козьмодемьянски, г.Чебоксары,

деревни Юнгапоси. его имя носит

Юнгинская средняя общеобразовательная

школа.

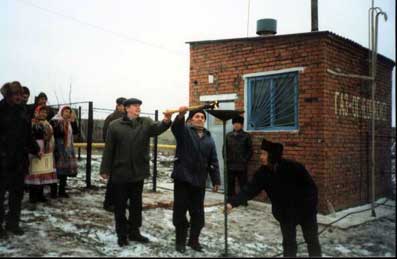

октябрь 2001 г пуск газа в д Юнгапоси

Деревня

Елкино.

Переселено из

деревни Старое Елкино, которое

находилось в Ядринском районе. Это было

при барщине. В деревне Новое Елкино было

два барина. Верхняя половина деревни

принадлежала барину по фамилии Цветков,

нижняя половина — барину Ватутину. Барин

Цветков жил в Елкино, Ватутин - в Санкт-Петербурге.

Барин купил людей из старого Елкино,

переселились они сюда и образовали Новое

Елкино на поляне посреди большого леса.

Вначале было шесть домов, крестьяне

расчищали лес, обрабатывали землю. В годы

коллективизации (в тридцатые годы) в

Елкино было 96 дворов. Сейчас здесь всего

15 дворов, но в последнее время деревня

начинает расти, дети и внуки

заинтересованы в том ,чтобы построить

новые дома, на сходе граждан решено

начать газифицировать жилые дома.

газифицировать жилые дома.

Сохранилась история

о жестокости барина, который что хотел,

то и делал с крестьянами. Если молодой

парень хотел жениться, и он был красивый,

то барин находил ему невесту косую. Если

девушка была красивая, то жениха ей

находил рябого. А кто не подчинялся

барину, того избивали розгами. Крестьяне

ненавидели барина и задумали над ним

расправу. Нашлись два смелых человека,

одного звали Яшин, имя другого

неизвестно. Однажды барин поехал в уезд

Казанской губернии. Когда проезжали

территорию Малые Чуваки, ямщик остановил

лошадь, сказав, что ослабли гужи. В это

время Яшин и его товарищ выбежали из леса

и убили барина. Ямщик приехал в уезд, его

стали пороть розгами за барина. Не

выдержав, рассказал о Яшине и его друге.

Убийц поймали, запороли розгами и

отправили на каторгу. Родственники

барина до революции продали дом и уехали

в город.

Деревня Сярмыськасы

Говорят, один мариец потерял своего быка. Два дня искал он его, три дня искал и по лесу ходил, весь в отчаянии уж засобирался домой, как вдруг на красивой большой поляне увидел своего быка, который лежал среди густой травы и спокойно жевал. Воткнул он палку, которая была в руке, подвязал быка и увел домой. На следующий год так получилось, что шел он по лесу и переходил именно эту поляну. Увидел, что палка, которую он воткнул в землю год назад, пустила корни и разветлилась. Подумал тогда мариец, что это божий знак, переселился сюда, построил хозяйство. Постепенно за ним переселились и другие. А деревню назвали Сярмыськасы («мариец» в переводе на чувашский - « сармас».).